絵の描き方・教本と模写

実家の昔の資料本入れです。左側は映画のパンフレット。

教本

私が初期の練習時に使っていた教本を挙げていきます。最終的には合う合わないの話にもなるかとは思いますし、今はもっと詳細を解説した教本も存在します。それでも比較的安価に手に入るもので、長年使われてきた実績がある=それだけ普遍性もあるものだと思っています。

今は新しい教本も多数出ているとは思いますが、どうしてもそれら教本には著者の画風や癖が出ている事が多いです。そのため、教本としてはなるべく手癖の少ない物、言わば普遍的な論理に基づいているものの方が、より広くおすすめできると思います。

【やさしい人物画】A.ルーミス著/マール社

人物画の鉄板教本。読んでよし、模写して良し、人物画の基礎とポイントが抑えられているという点において、末永く使える良書です。解説も勿論大切ですが、解説すっ飛ばして模写するだけでも結構違ってくると思います。もし合わないと感じたなら、本書に描かれている絵を模写するだけでもいいと思います。

「人体のデッサン技法」ジャック・ハム著/建帛社

も、「やさしい人物画」と並んで挙げられる教本ではありますが、個人的には満遍なく、そして軽くポイントをおさえている「やさしい人物画」の方がおすすめです。勿論、「人体のデッサン技法」も買って損はありませんが、人体のみに焦点を当てたわけではなく、著者の画風の癖も混じっているため、「やさしい人物画」の後の方が良いのではなかろうかと思います。

意外と「やさしい人物画」の『前』と言われる事が多い気がしますが、私個人としては「やさしい人物画」の『後』に読んだ方がいいかなと思いました。

【やさしい美術解剖図】J.シェパード著/マール社

人体の美術解剖図の基礎教本。一通りの筋肉、骨格が解説されています。こちらも読んで良し、模写して良しの良書です。一歩踏み込んだ教本として

「スカルプターのための美術解剖学」アルディス・ザリンス、サンディス・コンドラッツ著/ボーンデジタル社

が非常におすすめなんですが、結構お高いですし、初期投資としてはどうなのかな、と思ってしまうところです。もし可能であれば、書店でこの二つを読み比べて見て下さい。参照が難しいようでしたら、やはり「やさしい美術解剖図」を、私はおすすめします。

【カラー&ライト】ジェームス・ガーニー著/ボーンデジタル社

色やライティングの考え方の基礎にして頂点と言える良書。色の考え方やライトの効果についての殆どの事が学べます。フォトバッシュをするにしてもこちらの基礎が出来ていなければ効果的には行えません。こちらを読んだ上で、更に現実の景色を観察して学ぶことの大切さも得られるのではないかとも思います。

上記三つ(+二つ)が、私のおすすめ教本です。もうあと二つおすすめの教本があって、一つは美大受験用のデッサン教本、もう一つは背景の基礎教本なんですが、どうやら後者は現在絶版になっているようなので、上記には含めませんでした。その本は

【ポチとボクのかんたんパース】アーネスト・ノーリング著/マール社

出版社のページも見当たらなかったので、リンクは貼っていません。ネット通販などで中古本の取り扱いはあるようです。

こちらの本には本当にお世話になったんです。購入したのは本業コンセプトアーティストになってからですが、背景を描くのに「アイレベルという言葉の意味すらわからない」という状態だったので、背景美術の超ベテランさんに泣きついて教えて頂いた良書です。

なぜ現在取り扱いが無いのか不思議です。もしかすると他により簡単でわかりやすい本が出版されたのかもしれません。私はエンバイロメント専門ではないので何とも言えないところですが、背景の基礎として、中古本を購入するのもありだと思います。

美大受験用のデッサン教本は、私は書店の店頭にあったものを衝動的に買って中身の理論を凡そ覚えただけだったので実は書名を覚えていません……すみません。ですが美大受験という目的を謳ったデッサン教本ならきっと何でもいいと思います。実はこれが結構大事だったんですが、実家に置いてきたままで。とほほ。

何故大事なのかというと、観察の仕方や理論を教えてくれるものだったからです。

これがかなり重要で、たとえば「りんごを描いて」と言われると丸く、あるいは精々ハート形っぽく描いてしまうのではないでしょうか。ところがりんごは実は五角形で、構造から観察しているとそれがよくわかります。そういう固定観念を崩してくれるものです。

しっかり観察する能力が最初から備わっていればいいのですが、大抵はそうではないと思います。まずは自分の思い込みを打破して「目の前にあるものを、あるがままに、そのまま描く」という事を理解するのが模写の第一歩です。

ほかにも本ではなく、昔あった何かのバラエティ番組のデッサン回に寒河江弘さんが出演されていて、出演者達が「象」を描くというお題で皆漫画的な象を描いていたのに対して「象の顔は丸ではないんです」と仰っていたのも目からうろこでした。当たり前と言えば当たり前の事なんですが、案外この事には気付きません。

寒河江さんは昔TVチャンピオンに出場されていた時も、人の顔の作りに関して至極真っ当かつ客観的なご意見を述べられていたのも凄いなと思っていました。

また、私が00年に個人サイトを開設した後、二次創作繋がりで知ったサイトの方がまた凄く上手な絵を描かれる方で、その方もまた美大の彫塑出身でした。なので、「立体が作れる人は絵が上手いんだなあ」と思い、一時期私もなんちゃって彫刻や彫塑をしていました。

閑話休題。

模写

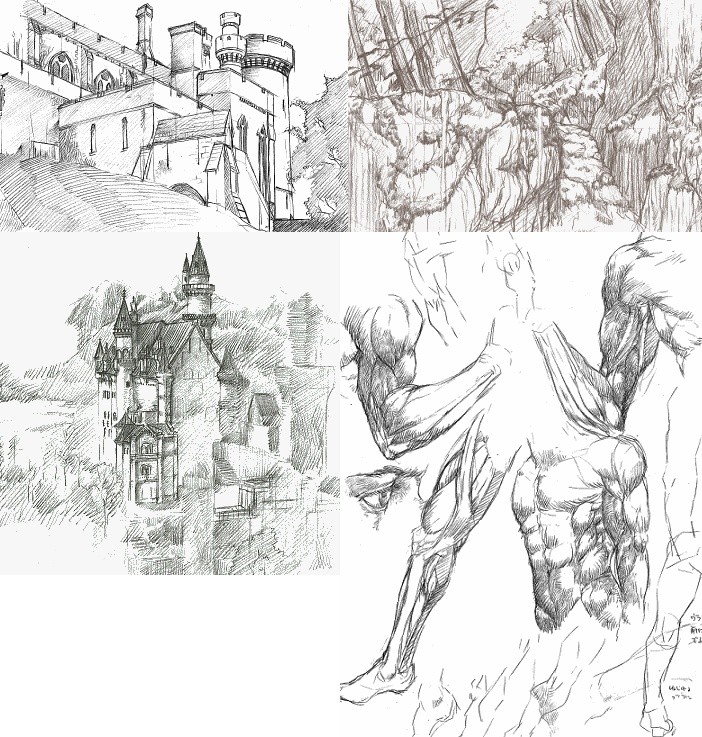

昔のスケッチ。

昔のカラースケッチ。

模写とは、対象を見たまま描く事です。上記の私の過去スケッチは、教本や写真の模写ですが、出来れば実際に目の前にあるものを模写した方がいいです。何故かと言うと、立体の感覚がより的確に掴めるからで、デジタルデータには残っていませんが、私も最初期の頃、お店でりんごを買ってきて模写したりもしていました。他には、職場の人達や椅子などをこっそり休憩時間に模写もしました。

十一年前描いたみかん。

これはまさに目の前にあった実物を模写したものです。職場でみかんを貰ったので、ミスコピーの裏に描きました。影の部分は捏造です。本体と違うのがわかりやすいですね。それに、この光源で影はこんな風には落ちません。このように「勝手に想像したもの」と、「目の前にあるままのもの」では存在感が変わってきます。

絵の模写をする時も、必ず色合いや光の加減など、嘘をつかないで描く事が大切です。

では何故模写が重要なのか。

それは、ものを観察する力と空間認識能力が身につき、それらが身につけば模倣や、想像上のものを描く上での確固たる土台となるからです。

模倣

伊藤若冲の絵の感じを模倣したもの。

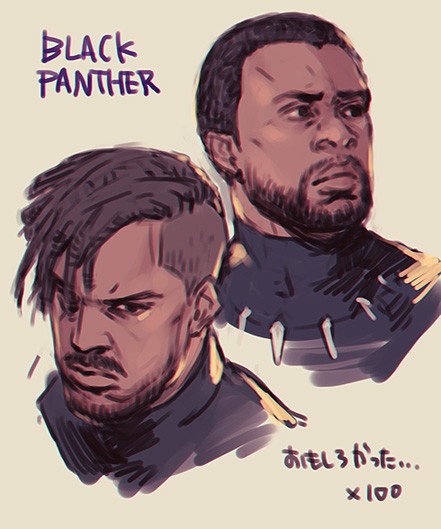

映画「ブラックパンサー」より、ティ・チャラとエリック・キルモンガーを模写した風味で模倣したもの

一枚目の絵はわかりやすい模倣で、画風を取り入れてみたものです。

二枚目の絵は一見模写に見えると思いますが、パンフレットでスチルを見ながら俳優さん達の骨格を想像し、勝手に角度などを捏造して描いたものです。このまんまのスチルは存在しません。

このように、模倣にはパターンが幾つかあります。ですが上記に挙げた「画風の模倣」にしても、「骨格の応用」にしても、模写という基礎で培われた観察力がものをいう事になります。

そしてこの模倣の本質が何かというと、他者への敬意と表現力や視野の拡張です。

私は小さい頃から自分の絵が古くなる事をずっと恐れています。そして、漫画を描くにあたって、どうしても描けない角度が存在する事が辛かったです。これを解決してくれたのが、模写と模倣でした。様々な画風を学べばどんな好みにも対応出来るようになりますし、映画などから構図を学べば、漫画のコマ割りや構図も豊かさを増します。その結果、いつの間にか一枚絵の方に没頭して今に至っているのはなんとも面白い事だなとも思います。

一旦自分の中に吸収して、解釈を経た上で出力するので、そのまま真似るパクリとは少し違います。

たとえば若冲の画風まんまを出してしまえば、それはパクリです。スチルまんまを描けば、それは模写です。しかし上記の絵は、そうではないですね。

たとえば私はデジタルイラスト初期の頃に寺田克也さんの絵を見様見真似でずっと模倣してきました。自分なりに。ですが描いていても私の自我なり個性なりが勝手に表に出てきますし、あくまで寺田さんの絵が好きで、敬意を持っているだけでパクりたいわけでもないので、画風は自然と離れていきます。そういうものだと思います。

もしこれがいつまでも寺田さんの後追いをし続け、真似をし続けるのなら、それはもう立派なパクりです。個性と自我を捨てた後追いパクリには、敬意など感じません、個人的に。

そのため、私の絵の模写や模倣は大歓迎です。是非ともその手に刻んで、私を乗り越えて表現を豊かにする礎にして貰えたら本望です。私自身、模写や模倣をするのは、大好きな絵や作品だけです。全員がそうではないかもしれませんが、私がそうであるので、私の絵を模写模倣してくれるという事は、それだけ私の絵を買ってくれているのだと、勝手に嬉しく思っています。

一応、前述の通り、いつまでも後追いをされてしまうと、うーん……とはなってしまいますけどね。

私の絵を、他の誰も完璧に真似できないように、あなたの絵も、生まれながらにして他の誰にも代えがたい唯一無二のものです。そういう、私には決して真似出来ない、色んな人の絵をもっと沢山見たいのです。

これは私の勝手な自論ですが、絵の真価はその人の唯一無二の個性にあるのであって、金になるかどうかとか、人気になるとか、上手だとか、そういうものは派生した事象に過ぎません。

だから金にならなくても、人気にならなくても、上手にならなくても、絵という表現の独自性と尊さは決して揺らぎません。その人の姿かたち、動作や声、それと同じものだと思っています。

その上で、より、絵という表現に磨きをかけて、他者へ伝えやすくする。この一連の記事が、その一助になれたら幸いに思います。

あとがき

というわけで、次回はプロイラストレーターの実情などの話に少し踏み込みます。何故私が高額な初期投資や、高額なセミナーやオンライン講座をすすめないのか、そして画像生成AIと、人間の模倣との違いについてを記事にする予定です。

ここまでご覧頂き、有難うございます。それでは、また!

すでに登録済みの方は こちら